LGV.BT.free.fr

Dernière mise à jour le 14 aout 2016

Les premiers pas vers la

ligne à grande vitesse de BORDEAUX à TOULOUSE

Le présent article est extrait du livre :

Les liaisons ferroviaires entre Bordeaux

et Toulouse

Les

premières lignes à grande vitesse

La SNCF ouvre la voie de la grande vitesse en

établissant le record du monde sur une ligne de l’ancien réseau de la Compagnie

du Midi :

Le premier projet de ligne à grande vitesse

émerge au sein de la SNCF dix ans plus tard pour une liaison de Paris vers le

Nord. Finalement, c’est la ligne de Paris à Lyon qui sera la première

réalisation : approuvée en 1971, et mise en service en 1981. Le projet

répondait à un double objectif, augmenter la capacité de la ligne existante, et

améliorer le service offert aux voyageurs entre Paris et Lyon. Ce fut un franc

succès qui ouvrait la voie à une deuxième réalisation française :

Des schémas

directeurs pour un réseau de lignes à grande vitesse

L’idée de créer un réseau de lignes à grande vitesse

avait germé dès les premiers succès du TGV, tant au niveau français qu’au

niveau européen. Le sigle TGV (Train à Grande Vitesse) désignait à l’origine le

système grande vitesse englobant infrastructure et trains. Ainsi, en 1985, les

compagnies de chemins de fer et les instances européennes joignent leurs

efforts pour engager une réflexion commune qui conduira à publier, le 30 juin

1986, le rapport de la commission européenne « Vers un réseau européen de

trains à grande vitesse ». Dans ce dossier, la liaison de Bordeaux à

Toulouse et Marseille figure comme élément d’interconnexion entre les liaisons

de Paris à Bordeaux et Madrid d’une part, et de Paris à Marseille d’autre part,

sans être classée prioritaire à l’horizon 2020 comme celles-là. Finalement ce

rapport donnera lieu à l’adoption par le Conseil des ministres européens, en

décembre 1990, d’un schéma directeur des TGV européens. Et cette vision

européenne se maintiendra au fil du temps en mettant l’accent sur les sections

internationales, comme Dax-Madrid identifiée comme prioritaire dans la décision

européenne du 23 juillet 1996.

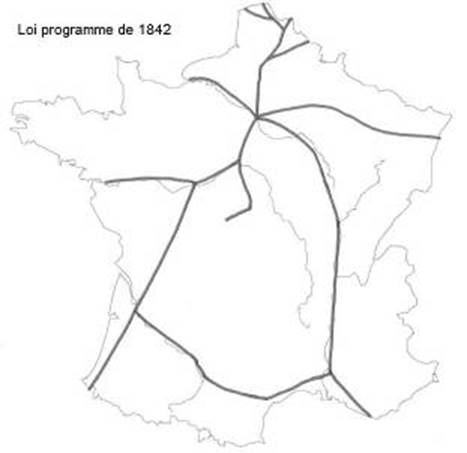

La comparaison de la carte ferroviaire telle

qu’elle ressort de la loi de 1842 avec celle du rapport de la commission de

1986 pour ce qui concerne la partie française, fait apparaître une seule

différence notable. Elle concerne la relation ferroviaire entre Bordeaux,

Toulouse et Marseille. En effet celle-ci était une priorité lors de la

construction du réseau français mais a été omise par les concepteurs du réseau

européen et l’on peut regretter cette omission de la part des experts et des

rapporteurs. Le schéma directeur français corrigera cet écart comme nous allons

le voir.

Carte des

priorités ferroviaires de la loi de 1842 Vision

européenne du réseau ferroviaire grande vitesse en 1986

En effet, en parallèle de la démarche

européenne, la France a élaboré un schéma directeur des liaisons ferroviaires à

grande vitesse. Mis à l’étude en 1989, il sera adopté par le comité

interministériel d’aménagement du territoire du 14 mai 1991 et publié par un

décret en date du 1er avril 1992. Il s’agissait du premier schéma

directeur étudié en vertu des dispositions de la loi d’orientation des

transports intérieurs du 30 décembre 1982. Des schémas directeurs

d’infrastructures devaient ainsi être établis par l’Etat pour assurer la

cohérence à long terme des réseaux pour les différents modes de transports et

pour définir les priorités en matière de modernisation, d’adaptation et d’extension

des réseaux.

L’élaboration du schéma directeur des liaisons

ferroviaires à grande vitesse a fait l’objet d’une procédure de consultation

menée dans une période d’euphorie. Il comprend seize projets nouveaux,

représentant

Le rapport de M. Rouvillois

en 1996 sur les modalités de mise en œuvre du schéma directeur de 1991 confirme

que ce schéma s’est révélé irréaliste du fait de la conjugaison de

l’augmentation du coût de construction et de la surestimation des recettes

attendues. Les hypothèses financières se fondaient sur un coût kilométrique de

construction pouvant varier entre 4,6 et 10,7 millions d’euros selon la

complexité des ouvrages spéciaux à réaliser. Aux conditions économiques de

1994, le coût de la ligne à grande vitesse Atlantique est de 5,2 millions

d’euros au kilomètre ; 6,1 pour la ligne à grande vitesse Nord ; 8,4

pour la ligne à grande vitesse Rhône Alpes ; 14 pour la ligne à grande

vitesse Méditerranée. Le renforcement des obligations réglementaires et les

exigences croissantes pour l’insertion des lignes nouvelles expliquent la

progression des coûts qui touche, dans la même période, l’ensemble des

infrastructures de transport en Europe. Il en résulte que pour les autres

lignes du schéma directeur, une fois les estimations révisées, aucun des projets

n’a de rentabilité suffisante pour pouvoir être financé sans une contribution

importante des collectivités publiques.

Le débat public

pour la ligne à grande vitesse de Bordeaux à Toulouse

Si des réalisations partielles du schéma

directeur de 1991 avaient eu lieu, rien n’avait bougé pour la liaison de

Bordeaux à Toulouse à l’époque du rapport de 1996, et il faut attendre décembre

2002, pour que le Comité interministériel d’aménagement et de développement du

territoire prévoit la réalisation des études concernant la liaison ferroviaire

de Bordeaux à Toulouse et Narbonne afin qu’un débat public puisse avoir lieu.

La même année 2002, Réseau ferré de France

avait engagé la réalisation d’une étude d’amélioration des services

ferroviaires sur l’axe de Bordeaux à Toulouse et Narbonne, ceci dans le cadre

des contrats de plan Etat-Région des trois régions concernées. En conclusion de

cette étude, la réalisation d’une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et

Toulouse fut jugée pertinente comme première étape de l’aménagement complet de

l’axe. Anticipant les conclusions de l’étude, le Comité interministériel

d’aménagement et de développement du territoire du 18 décembre 2003 inscrit la

ligne à grande vitesse de Bordeaux à Toulouse sur la carte des infrastructures à long terme, en annonçant un débat public en

2005.

Les

principaux projets ferroviaires en 2003

Les études sont ensuite réalisées par Réseau

ferré de France en 2004 pour approfondir les aspects fonctionnels,

socio-économiques, techniques, environnementaux et relatifs à l’aménagement du

territoire à un niveau suffisant pour permettre au public le plus large

possible de débattre du projet en connaissance de cause. Confié à la Commission

nationale du débat public, le débat s’est déroulé sur la base de ces études,

entre juin et novembre 2005.

Les grandes attentes vis-à-vis du projet telles

qu’elles ressortent du dossier du maître d’ouvrage, dont on ne peut que

recommander la lecture, sont au nombre de cinq :

- Assurer une part croissante des déplacements

de voyageurs sur la liaison ferroviaire radiale de Toulouse à Bordeaux et

Paris.

- Participer au développement de l’axe

transversal de l’Atlantique à la Méditerranée.

- Favoriser une desserte équilibrée des

territoires traversés.

- Permettre le développement des transports

ferroviaires régionaux de voyageurs.

- Accroître les possibilités de développement

du transport ferroviaire de marchandises.

Deux grands projets ferroviaires structurants

étaient pris en considération pour la conduite des études : la ligne à

grande vitesse de Tours à Bordeaux, et la suppression du bouchon ferroviaire de

Bordeaux permettant de dégager de la capacité au nord de

L’objet du débat public est d’orienter les

choix fonctionnels de la ligne à construire en comparant des scénarios de

desserte. Le premier choix fonctionnel consiste à relier les deux capitales

régionales en une heure, avec une ligne nouvelle d’environ

Le débat public a permis d’éliminer deux

scénarios du fait de la préférence marquée des acteurs locaux pour une gare

nouvelle à Montauban. Sa localisation au sud de la ville s’intègre

harmonieusement dans la dynamique d’extension de

La gare nouvelle d’Agen n’a pas pu réunir le

même consensus à l’époque du débat public de sorte que la question reste

ouverte au début des études de tracé engagées pour la préparation de l’enquête

d’utilité publique et une décision devra être arrêtée dès le début de ces

études pour ne pas multiplier les coûts, ni compromettre les délais. Notons

toutefois que la solution consistant à n’utiliser que la gare existante pour

toutes les dessertes ferroviaires, n’est pas à recommander du point de vue

strictement ferroviaire, tant pour les coûts de construction que pour les

possibilités d’évolution de la desserte d’Agen sur la durée de vie de

l’infrastructure nouvelle.

Le bilan socio-économique du projet confirme

son intérêt, avec une très faible différence entre les quatre scénarios de

desserte soumis au débat. Compte tenu du niveau de précision de ces études, le

choix d’un scénario ne s’impose pas du fait de l’étude économique, mais il

relève d’une logique d’insertion dans l’environnement et le cadre de vie, et

des politiques d’aménagement du territoire.

Pour le tracé de la ligne, trois options de

passage sous forme de bandes de dix kilomètres de large ont été soumises au

débat. Notons toutefois que la plus grande partie du tracé, du nord de Toulouse

jusqu’au sud de Port-Sainte-Marie comporte une seule option de passage. Par

contre pour le reste du parcours, les tracés sont, pour l’un au nord de la

Garonne, pour l’autre à proximité de l’autoroute longeant la Garonne par le

sud, et le troisième encore plus au sud en passant à hauteur de Captieux. Cette

dernière option est la plus économique compte tenu des moindres difficultés de

réalisation que l’on peut rencontrer sur le parcours et elle est adaptée à la

réalisation d’un tronc commun pour un prolongement vers l’Espagne. Le débat

public de la ligne à grande vitesse de Bordeaux à Toulouse n’a pas permis

d’éliminer l’une ou l’autre de ces options.

A l’issue du débat public et après la remise du

rapport de la Commission du débat public, le Conseil d’Administration de Réseau

ferré de France a décidé le 13 avril 2006, de poursuivre les études avec comme

prochain objectif, la réalisation d’une enquête d’utilité publique.

Les

options de passage pour

Le tronc commun de

Bordeaux vers Toulouse et l’Espagne

Un autre débat public, celui relatif aux

liaisons ferroviaires entre Bordeaux et l’Espagne s’est tenu entre août et

décembre 2006, en application de la décision du Comité interministériel du

développement et de l’aménagement du territoire de 2003. Le débat était plus

complexe car englobant des problématiques fret et voyageurs.

A l’issue du débat public et après la remise du

rapport de la Commission du débat public, le Conseil d’Administration de Réseau

ferré de France a décidé, le 8 mars 2007, de poursuivre les études avec comme

prochain objectif, la réalisation d’une enquête d’utilité publique, en prenant

en compte un tracé de ligne nouvelle par l’est des Landes permettant de

réaliser un tronc commun avec la ligne à grande vitesse de Bordeaux à Toulouse.

Le projet de ligne nouvelle de Bordeaux à

Hendaye se place dans un programme global d’amélioration des liaisons

ferroviaires de l’axe, comprenant des études d’amélioration des performances de

la ligne existante, des études d’amélioration de la desserte du bassin

d’Arcachon, et les études de mise en cohérence des projets français et espagnol

de part et d’autre de la frontière.

Pour ce qui concerne la ligne nouvelle

proprement dite, les caractéristiques fonctionnelles du projet sont plus

complexes que celui de la ligne à grande vitesse de Bordeaux à Toulouse, du

fait qu’elle doit être conçue pour recevoir des trains de fret dont les

exigences de performance sont sensiblement différentes de celles requises pour

des trains à grande vitesse. Plus précisément, entre Bordeaux et Dax, la ligne

doit permettre des circulations de trains voyageurs à

Le tronc commun avec la ligne à grande vitesse

de Bordeaux à Toulouse conduit à exporter les contraintes de la mixité des

circulations sur le projet Bordeaux-Toulouse, mais permet aussi d’envisager un

raccordement entre la branche vers Bayonne et celle vers Toulouse, au niveau de

son extrémité sud pour assurer des liaisons directes entre ces deux villes sans

passer par Bordeaux.

Superposition

des options de passage Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne

La liaison

ferroviaire de Bordeaux à Toulouse et Narbonne

Une étude d’amélioration des services

ferroviaires sur l’axe de Bordeaux à Toulouse et Narbonne a été menée par

Réseau ferré de France dans le cadre des contrats de plan Etat-Région de

l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon en 2002 et 2003.

Les objectifs d’amélioration visaient à

répondre aux attentes, d’une part des voyageurs longue distance et moyenne

distance entre les métropoles régionales, ainsi que périurbains, et d’autre

part des chargeurs de fret longue distance et local, le tout à l’horizon 2020.

Cinq familles de scénarios ont été conçues et comparées au regard de leurs

effets sur les différentes catégories de trafic, de leur efficacité économique,

des impacts environnementaux et territoriaux. Deux scénarios portaient sur

l’aménagement plus ou moins lourd de la ligne existante, les trois autres

étaient basés sur la création d’une ligne nouvelle à grande vitesse sur une

partie ou sur la totalité de l’axe.

Le bilan d’analyse des scénarios au regard des

investissements nécessaires a montré le gain de service plus élevé apporté par

l’introduction d’une ligne nouvelle de Bordeaux à Toulouse ou de Bordeaux à

Toulouse et Narbonne. De plus, l’analyse des contraintes liées à

l’environnement et à l’insertion dans le cadre de vie montrait la faisabilité du

projet. Aussi, la création d’une ligne nouvelle selon l’un de ces deux

scénarios permet de disposer d’une offre suffisamment attractive en terme de

temps de parcours et de fréquence des dessertes, pour obtenir une véritable

massification des transports.

En conclusion de cette étude, la pertinence de

la réalisation d’une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, comme

première étape de l’aménagement complet de l’axe de Bordeaux à Toulouse et

Narbonne a été validée, les aménagements du nœud ferroviaire de Toulouse et au

sud de Bordeaux constituant les compléments nécessaires pour libérer de la

capacité pour les deux lignes : nouvelle et existante.

Au moment où les études sont engagées pour la

préparation de l’enquête d’utilité publique de la ligne à grande vitesse de

Bordeaux à Toulouse, l’engagement d’une concertation ou d’un débat public pour

le prolongement de Toulouse à Narbonne est un sujet d’actualité qui doit être

considéré dans le cadre global qui est le sien : les lignes à grande vitesse

entre Bordeaux, Montpellier et Barcelone.

--------------------------------------------

Sources iconographiques : P. Castan ; Commission européenne